我们已经看过之前的文章,获悉了琴弦振动的情况,以及它的频谱。

接下来,我们将这个频谱作为激励输入到吉他的桶身上。我们假设已知桶的频响函数(以及根据Q值计算的阻尼等参数),随即对琴弦的激励进行计算,并从听觉上感受前后的差异,以对吉他音色有更好的理解。

这里我们并不单独考虑面板、背板、侧板和其他部位的影响,而是假设所有部件耦合后有一个整体的频响函数以简化计算(实际发生的比这种近似的仿真要复杂的多)。

我们在评价一个吉他的音色时,其实不能用单纯的好与坏评价。每一种音色其实都对应了一种频响曲线,适用于不同音乐风格,都可以量化出来。

风格对比汇总表

核心频段及其听感特性

1. 超低频 (Sub-Bass) | 约 20Hz - 60Hz

- 听感描述: 这是声音的“地基”,是耳朵几乎听不到,但身体能“感觉”到的部分。它带来的是一种深沉的震撼感、能量感和氛围感。

- 常见应用:

- 增强: 适度提升可以增加音乐的重量感和规模感,尤其在电影音效或电子舞曲中,能够营造出强烈的冲击力。

- 衰减: 过多的超低频会让声音变得浑浊、拖沓,甚至引发不必要的共振。通过高通滤波器(High-Pass Filter)切除乐器中不必要的超低频,可以有效提升整体清晰度,并为贝斯和底鼓留出更多空间。

2. 低频 (Bass) | 约 60Hz - 250Hz

- 听感描述: 这是音乐的“骨架”,决定了声音的丰满度和力度。我们常说的“重低音”主要就集中在这个区域。

- 常见应用:

- 增强: 提升这一频段能让底鼓(Kick Drum)更有“敲击胸口”的冲击感,让贝斯(Bass)听起来更饱满、更温暖。

- 衰减: 过量则会导致声音“轰隆作响”(Boomy),显得臃肿和模糊不清。在小型设备上,过多的低频也容易失真。对某些乐器(如人声、吉他)进行适当衰减,可以避免声音的“浑浊感”(Muddy)。

3. 中低频 (Low-Mids) | 约 250Hz - 500Hz

- 听感描述: 这个频段是声音的“血肉”,承载了许多乐器的基音和温暖感。它对声音的“厚度”和“温暖度”有重要影响。

- 常见应用:

- 增强: 适度增强可以增加人声和乐器(如吉他、钢琴)的温暖感和醇厚感。

- 衰减: 这是最容易产生“浑浊感”和“盒子声”(Boxy)的区域。如果感觉声音不够清晰,像是隔着纸箱发出的声音,通常需要在这个频段进行衰减。这也是为不同乐器创造清晰分离度的关键区域。

4. 中频 (Mids) | 约 500Hz - 2kHz

- 听感描述: 这是人耳最敏感的区域,也是乐器和人声的核心辨识区。它决定了声音的“主体感”和“突出感”。

- 常见应用:

- 增强: 提升这一频段可以让乐器或人声在混音中更加突出,更具“攻击性”。例如,提升吉他的中频可以使其更具冲击力。

- 衰减: 过多会使声音听起来“喇叭声”(Honky)或“鼻音感”(Nasally),显得生硬和廉价,容易引起听觉疲劳。

5. 中高频 (High-Mids) | 约 2kHz - 6kHz

- 听感描述: 这个频段决定了声音的“临场感”(Presence)和“清晰度”。它包含了许多乐器的泛音和人声的齿音部分。

- 常见应用:

- 增强: 适度提升可以让人声和乐器听起来更靠前、更清晰,细节更丰富,仿佛就在眼前。例如,提升军鼓的这个频段可以增加其“噼啪”的脆感。

- 衰减: 过量会使声音变得刺耳、尖锐(Harsh),增加听觉疲劳感。人声中的“嘶嘶”齿音(Sibilance,如's'、'sh'音)也通常位于这个区域的较高部分(约4kHz-8kHz),需要使用去齿音工具或精确的EQ进行衰减。

6. 高频 (Highs) | 约 6kHz - 20kHz

- 听感描述: 这是声音的“空气感”(Air)和“光泽感”(Brilliance)所在。它为声音增添了细腻、开阔和精致的感觉。

- 常见应用:

- 增强: 适度提升(通常使用高架式滤波器 High-Shelf)可以让声音听起来更开阔、更具“空气感”,为镲片(Cymbals)和弦乐增添光泽和细腻感,让人声听起来更“高级”。

- 衰减: 过多会产生不自然的“嘶嘶”声,使声音听起来很“假”或“数字感”过强。低质量的录音中,这个频段也可能包含很多不必要的背景噪音。

总结图表

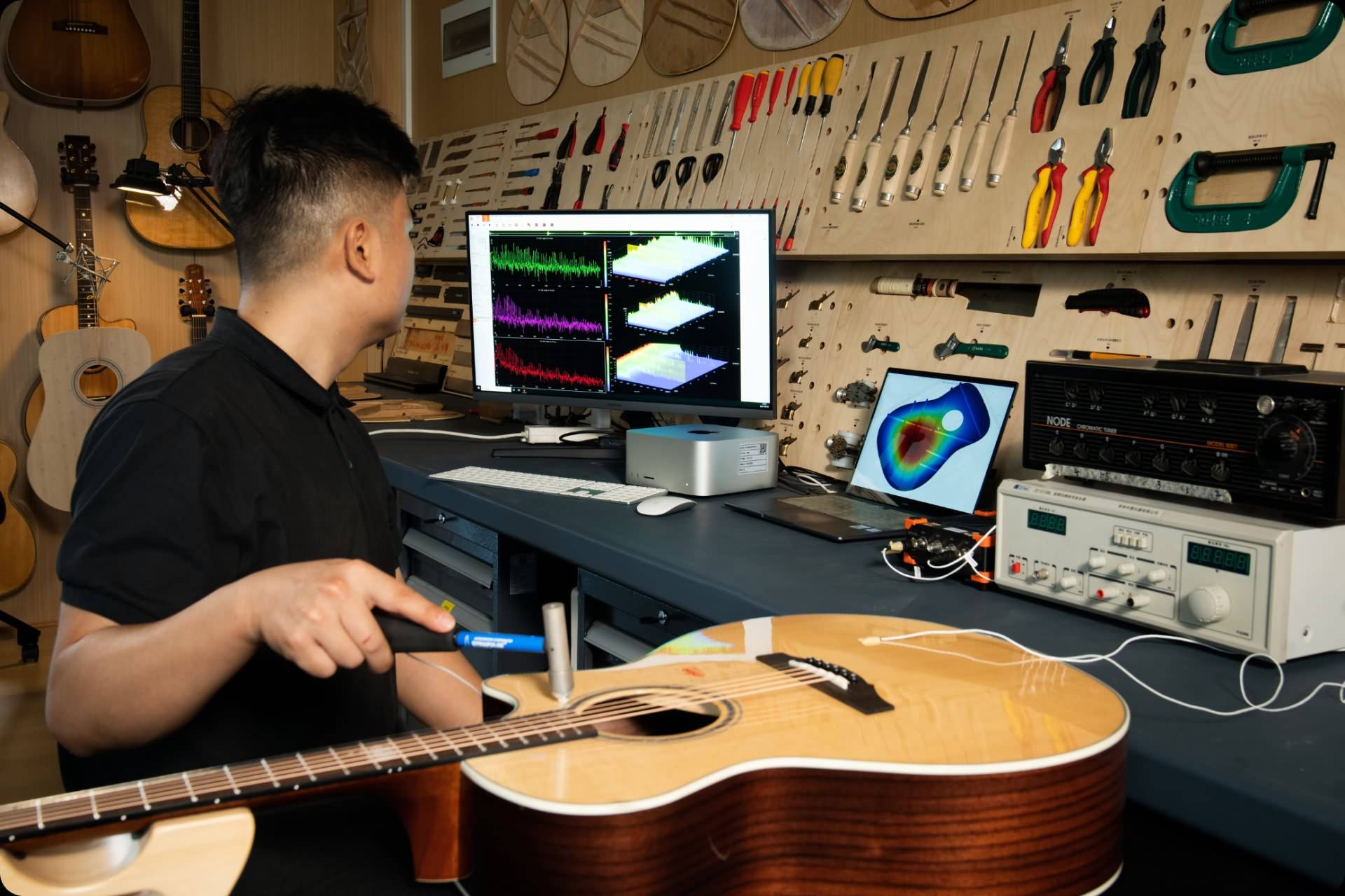

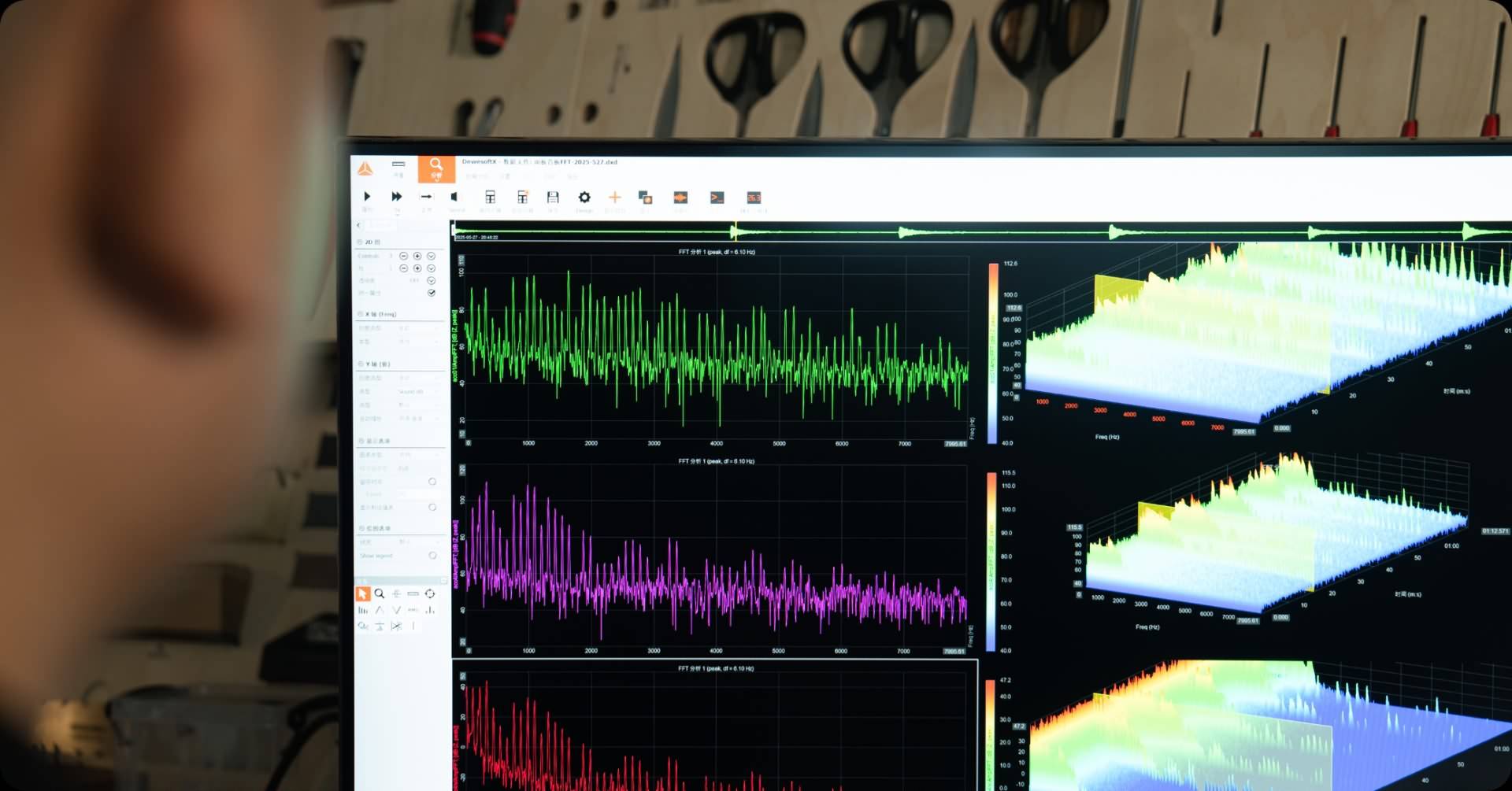

我们一直以来也提倡用可视化,用量化的方法来评估所制作吉他的音色,为此投入了大量的设备、人员与精力,只为最终将这个”黑匣子“完全解耦,最后随心所欲的”定制“声音。依靠设备精度的提升与人工智能技术的发展,我们距离这个目标越来越近了。